|

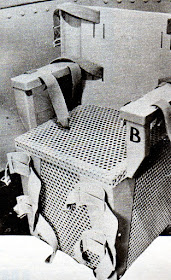

| La sedia elettrica del carcere americano di San Quentin |

L’esecuzione

ebbe luogo in una grande sala. Non all’aperto, non pubblicamente

come al solito. Lo aveva deciso la regina Elisabetta I in persona: la

sua rivale scozzese, Maria Stuarda, doveva essere decapitata nel

Salone delle Feste del castello di Fotheringhay.

Era

l’8 febbraio 1587. Verso le otto del mattino i trecento ospiti

poterono assistere all’ingresso della condannata che, tranquilla e

dignitosa, salì sul patibolo. Alla luce tremolante di un grande

camino ebbe inizio una cerimonia che sarebbe durata due ore: con

lunghe preghiere, scene di addio, ingressi a effetto di sacerdoti e

magistrati. Solo poco prima delle 10 entrarono i due carnefici:

secondo la vecchia usanza chiesero perdono alla condannata per ciò

che stavano per farle. Maria Stuarda si tolse il velo nero, si lasciò

bendare gli occhi e, vestita di una sottoveste purpurea (il colore

dei martiri), si inginocchiò e posò il capo sul ceppo. Il boia alzò

la scure.

Quello

che accadde poi rovinò tutto l’effetto della messinscena. Il primo

colpo di scure spaccò la nuca della condannata. Ce ne vollero altri

due per staccare dal tronco la testa della vittima. E quando il boia

la sollevò per i capelli, la testa ruzzolò a terra: Maria Stuarda,

nell’ora della morte, portava una parrucca.

Secondo

lo scrittore tedesco Karl Bruno Leder, autore di un libro appena

apparso nelle librerie tedesche sull'origine e la storia della pena

di morte (Todestrafe, Meyster Verlag, 1980), anche Maria

Stuarda, come già la maggior parte dei condannati a morte prima di

lei, ha accettato di recitare, nella pomposa e drammatica messa in

scena della propria morte, il ruolo principale «senza opporre la

minima resistenza», anzi «in modo esemplare». Perché? Per vanità,

per rassegnazione o perché, paralizzata dalla paura, obbediva

meccanicamente alle disposizioni della regìa? Nel suo libro Karl

Bruno Leder cerca di rispondere a questa domanda. Anzi, cerca di

trovare una risposta al perché della «pena di morte», al perché

di questo «desiderio di punire» con l’annientamento fisico.

Tutti

i suoi predecessori che si sono occupati della pena di morte, lo

hanno fatto per combatterla, dimenticandosi di porsi la questione

principale: perché torna sempre la richiesta di pena di morte?

Nel

Settecento Cesare Beccaria e Voltaire, Victor Hugo (con L'ultimo

giorno di un condannato e altri, numerosi, scritti sulla pena di

morte) il secolo scorso e Albert Camus negli anni Cinquanta, si

scagliano contro la «barbarie pubblica» di uccidere chi è ritenuto

colpevole e l’assurdità logica e morale della pena ui morte, ma

non ne ricercano l’origine.

Karl

Bruno Leder, per spiegare l’insistente desiderio di punire

attraverso la pena di morte, ha messo da parte le più recenti

spiegazioni sociologiche e psicanalitiche ed è risalito alle

origini. Secondo Leder essa non nasce come espressione di giustizia:

al di là di ogni legge e giustizia, della colpa e dell’espiazione

individuale, la pena di morte avrebbe origine nella penombra della

preistoria.

Nelle

società più antiche il sacrificio umano veniva praticato per

evitare la vendetta delle forze della natura nei confronti degli

uomini che infrangevano i tabù. La sciagura minacciava tutta la

collettività e non solo il singolo che aveva infranto il tabù. Il

sacrificio umano serviva dunque a eliminare le paure e i sensi di

colpa collettivi.

Questo

magico «sistema del capro espiatorio», secondo Leder, subì

trasformazioni durante l’evoluzione storica: nei tempi più antichi

venivano sacrificati i membri più preziosi della comunità, come i

bambini, i primogeniti maschi, le figlie vergini. Più tardi le

vittime cambiarono: erano stranieri, prigionieri di guerra, schiavi e

infine, sempre più spesso, malfattori. E solo nel corso di questa

evoluzione che, secondo Leder, «il sacrificio umano, alla fine,

divenne la pena di morte».

Originariamente

la stretta correlazione tra sacrificio individuale e pena di morte

era chiaramente riconoscibile. I criminali non venivano quasi mai

direttamente uccisi: venivano banditi e scacciati in luoghi selvaggi,

delegando così l’esecuzione alle forze della natura. Più tardi,

un lancio di pietre accompagnò l’atto dell’espulsione. Tutta la

comunità doveva prender parte a quest’atto (che avrebbe poi

portato alla lapidazione): solo così, secondo Leder, poteva venir

superata l’«inibizione a uccidere».

Questa

«inibizione» è presente in molte forme primitive di esecuzione.

Quando il condannato veniva crocifisso, appeso per i piedi, affogato

o bruciato, gli esecutori non provocavano direttamente la morte delle

vittime. Secondo l’autore, il prolungamento delle orribili

sofferenze del condannato molto spesso non era provocato dal sadismo,

ma piuttosto dal tabù dell’uccisione, dal timore del morto.

Fino

al Seicento in Europa erano in uso una varietà e una quantità

incredibili di forme di esecuzione. Nell’antica Roma la

crocifissione era riservata quasi esclusivamente agli schiavi, i

liberi cittadini romani condannati a morte venivano decapitati con la

scure. Alla morte sul rogo, nel Medioevo, venivano destinati gli

agitatori, gli stregoni, le streghe e gli omosessuali. Gli ebrei

venivano appesi per i piedi fra due cani appesi per le zampe

posteriori, che nel terrore dell’agonia sbranavano il condannato.

Alle

diverse forme di esecuzione erano collegate moltissime superstizioni,

dalle quali traspare spesso, secondo Leder, la memoria collettiva dei

sacrifici umani di un tempo. L’usanza di lasciare i cadaveri

esposti sul patibolo fino a quando gli elementi e gli uccelli non ne

avessero fatto sparire ogni traccia non nacque come terrificante

avvertimento e ammonimento per il popolo: Leder osserva come dietro

ad essa si nascondesse il bisogno di offrire i morti, come un tempo

venivano offerte le vittime dei sacrifici umani, alle forze della

natura: agli spiriti del vento e dell’acqua, o ai corvi (spesso

ritenuti uccelli sacri).

Inoltre,

se talvolta succedeva che l’esecuzione non riusciva bene, i

numerosi spettatori si facevano spesso prendere dalla simpatia per il

condannato. Evidentemente, ipotizza Leder, il popolo intuiva

oscuramente che il condannato in realtà non era che una vittima

sacrificale, riconoscendo in lui le proiezioni delle proprie paure e

sensi di colpa. Allo stesso modo anche alcuni condannati avrebbero

intuito le propria funzione di vittima sacrificale, traendo

addirittura «piacere, in una sorta di disperato masochismo», dai

pomposi onori tributati alla loro persona nel cerimoniale solenne

dell’esecuzione. Così, secondo Leder, si spiegherebbe anche il

comportamento di Maria Stuarda. E così tanti condannati avrebbero

avuto la forza di sostenere l’esecuzione e, spesso, anche le

torture che la precedevano.

Fu

solo la Rivoluzione Francese a porre fine alle pratiche medievali. Il

10 ottobre 1789 il medico e deputato Joseph Guillotin presentò una

proposta di legge in cui era prevista un’unica forma di esecuzione

per tutti i ceti e tutti i delitti «capitali». La morte del

condannato, sosteneva il medico, doveva venir provocata mediante un

procedimento «adeguato, uguale per tutti e per quanto possibile

umano».

Il

compito di progettare lo strumento adatto venne assunto da un collega

del dottor Guillotin, il chirurgo Antoine Louis. Questi escogitò la

ghigliottina, prendendo a modello un apparecchio per decapitazione

già in uso nel Medioevo. La costruzione venne affidata a un abile

artigiano: il fabbricante di pianoforti tedesco, a Parigi, Tobias

Schmidt.

Dopo

un’innumerevole serie di prove con cadaveri umani e con pecore

vive, nell'aprile del 1792 l’apparecchio venne utilizzato per la

prima volta per l’esecuzione di una pena capitale.

La

prima vittima fu un rapinatore di nome Pelletier: sotto la macchina

chiamata inizialmente «Louisette», e solo più tardi «Guillotine»,

la sua testa cadde così velocemente e facilmente che gli spettatori,

avidi di orrori, si allontanarono delusi. Il boia di Parigi, invece,

Monsieur Sanson, fu entusiasta della novità. Come la maggior parte

dei suoi colleghi (che in Europa si chiamavan l’un l’altro

«signor cugino»), egli soffriva, oltre che per il duro lavoro con

la scure, soprattutto per il disprezzo che tradizionalmente

circondava il suo lavoro.

Gli

errori sul lavoro, però, il boia era abituato a pagarli cari. Se

combinava qualche guaio, aveva buone probabilità che la folla,

improvvisamente irritata, cercasse di linciarlo. È quindi logico che

i boia collaborassero alla ricerca di una «morte veloce», ricerca

iniziata con l’invenzione della ghigliottina, che ha portato,

nell’America ossessionata dal perfezionismo tecnologico, alla sedia

elettrica, sperimentata per la prima volta nell’agosto del 1890, e

alla camera a gas.

Oggi

però, come fa notare Leder, in tutto il mondo si è diffusa una

forma di esecuzione originariamente riservata ai tribunali militari:

la fucilazione che distribuisce la colpa su diversi esecutori.

Dovunque venga eseguita una condanna a morte, sostiene Leder, torna

anche oggi a farsi evidente il nesso nascosto tra sacrificio umano e

pena di morte.

Leder

ha scritto questo libro perché vuole spiegare le origini e i motivi

della pena di morte, e la vorrebbe vedere bandita, confinata nel

«Museo degli orrori umani», dove le spetta «un posto ad esempio e

ricordo degli abissi di follia da cui l’umanità ha dovuto

faticosamente trarsi fuori». Per Leder la storia della pena di morte

è la «storia delle molte forme di violenza esercitata dalla società

nei confronti del singolo», ed è anche la «storia del cattivo uso

fatto della ragione, troppo spesso prostituita pur di far passare

l’omicidio per una giusta espiazione della colpa».

“L'Europeo”, 21 ottobre 1980

“L'Europeo”, 21 ottobre 1980

Nessun commento:

Posta un commento