«At the Fights». Il pugilato

tra sport, spettacolo e letteratura

PER UN PUGNO DI DOLLARI

In un’antologia curata dai

giornalisti Kimball e Schulian, la nobile arte raccontata come evocazione della

storia sociale Usa.

Edita negli Stati Uniti, At the Fights è un’antologia che merita

attenzione: perché attraverso la raccolta di articoli e scritti sulla boxe

curata dai giornalisti sportivi George Kimball e John Schulian per i tipi della

Library of America (pp.517) si profila uno spaccato della storia degli Usa più

vivido e immediato di un trattato di sociologia o di una storiografia.

Che arriva al bersaglio pungendo

come un jab. Come quando Richard Wright, in High

Tide in Harlem, usa solo sette righe per lampeggiare il rematch tra Joe Louis

e il tedesco filonazista Max Schmeling vinto dal nero dell’Alabama per poi

filmare in un rutilante piano sequenza il giubileo di Harlem alla vittoria del

simbolo di una comunità esclusa e umiliata. E non era colpa degli afroamericani

– scrive Wright – se quel riscatto lo affidavano al pugilato visto che «non

avevano avuto dall’emancipazione altra possibilità di partecipare al processo della

vita nazionale».

Wright, iscrittosi al partito

comunista nel ’33 quando feroci erano gli effetti della Grande Depressione e

Hitler saliva al potere, fa pulsare quelle centinaia di migliaia di persone

tracimate dal ghetto che celebrava non la vittoria del Negro (così per decenni si

continuò a scrivere) sull’uomo bianco, ma contro il nazismo gridando «Tutti gli

ebrei sono contenti oggi» e issando striscioni «Abbasso Hitler e Mussolini».

At the Fights si impone come un’avvincente collezione di racconti ricchi

di metafore, immagini, dettagli, aneddoti e memorie sorretta da due big della

letteratura americana: Jack London – sul match tra Johnson e Jeffries, «la

Grande speranza bianca»: è sua l’espressione mai tramontata prima dell’attuale egemonia

dei pesi massimi cresciuti nell’ex-Urss – e Norman Mailer che con una miscela

visionaria di presa diretta e immaginazione confezionò il memorabile racconto

sulla sfida di Kinshasa tra Ali e Foreman. Mailer coniò l’espressione narrative non-fiction per classificare

il genere ibrido tra reportage e trasfigurazione creativa del suo The Fight che domina il corpo centrale

dell’antologia.

Non si pensi però che la collana di

perle che vi luccicano sia fatta di firme di giornalismo solo sportivo: sono

sceneggiatori, autori, scrittori che dal ring hanno estratto un’evocazione della

società americana trasposta anche in altri linguaggi – il cinema innanzitutto –

o soggetti narrativi. Leonard Gardner che scriveva di boxe per “Esquire” – e

che sarà per anni lo sceneggiatore del serial “NYPD Blue” - è l’autore di Fat City, la sublime novel che ispirò l’omonimo capolavoro di John Huston,

felice di affidargli la sceneggiatura che ha dato vita al più bel film attorno

alla boxe mai realizzato, quella Città Amara

del sottotitolo italiano dei perdenti del sistema americano. E di perdenti alle

corde di At the Fights ne pendono

parecchi: il pugilato è il solo sport che abbia per statuto la distruzione

fisica dell’avversario, dove il limite che non si deve varcare si spinge fino

alla fatalità che separa il k.o. dalla morte come in Then all the Joy Turned to Sorrow di Ralph Wiley, uno degli

scrittori afroamericani dell’ultima generazione, coautore assieme a Spike Lee; tramutandosi

perciò in un’universale metafora della vita che consegna ai suoi cronisti una

materia sanguinolenta e l’eroe solitario che vi si immola nel quadrato

sacrificale.

John Sullivan è il primo campione

del popolo dei migranti che sbarca senza posa a Ellis Island. Gli italiani avranno

l’imbattuto Rocky Marciano. Irlandesi, ebrei, italiani e afroamericani si

picchiano tutti contro tutti fin quando sul ring non salgono gli ispanici

ultimi arrivati sotto i lembi dell’american

dream dove fanno a pugni proletari di tutto il mondo: gli anonimi Firpo e

Brescia che denunciano origini italianissime nascoste sotto l’invariabile

nomignolo di Wild Bull of the Pampas che

accomuna i pugili venuti dall’Argentina, o il nigeriano Dick Tiger per cui il

ring è un’utopia oweniana a confronto dei massacri che sventrano il suo paese

nel ’68, avvisaglia degli orribili genocidi che avrebbero poi sfigurato

l’Africa di Ali e Foreman.

Lontanissimo dalla retorica

celebrativa è il crudo ritratto Pity the

Poor Giant tracciato da Paul Gallico (da un suo racconto Hollywood produsse

L’avventura del Poseidon con Gene

Hackman ed Ernest Borgnine, un Oscar alla musica e diverse nomination, il primo

film del catastrofismo in mare) di un patetico Primo Carnera carne da macello

per il circo boxistico della malavita. Mai fu pugile moderno – crede Gallico - piuttosto

«un cavaliere medievale che nel Trecento avrebbe vinto guerre gloriose a colpi

di mazza protetto da elmo e armatura», mentre sul quadrato era gigante dalla

mascella di cristallo: un’anfora di coccio che proveniva dal baraccone bonario dell’esibizione

finì frantumata dalla crudeltà dello show scandito dal profitto.

Da At the Fights trasuda un’altra delle verità che hanno fatto la boxe

materia di business e di linguaggi espressivi: la natura ambivalente tra sport

e spettacolo. Di Carnera ha scritto anche Budd Schulberg – qui grazie a The King is Dead – il solo al mondo ad

aver vinto un Oscar, per la sceneggiatura del suo romanzo Fronte del porto, e a figurare nella Hall of Fame dei memorabili della

boxe. L’ex-pugile protagonista del capolavoro di Elia Kazan con Marlon Brando è

ritagliato sui personaggi che Schulberg incontrò nella vita reale prima come

praticante e poi come scrittore. Ai suoi inizi il pugilato sportivo era uso

della upper class alla quale

apparteneva Schulberg, figlio di un produttore del cinema muto, e fra gli

universitari fino agli anni ’30: fu la Grande Depressione a diffonderlo nelle

classi subalterne come un mestiere per sbarcare il lunario. A Londra nel ’28 conobbe

il gigante friulano che negli anni bui gli ispirò il romanzo The harder they fall del ’47 sul quale

era costruito il film Il colosso

d’argilla (’58), l’ultima interpretazione di Humphrey Bogart.

La compilazione segue una

diacronia temporale riuscendo attraverso la catarsi del combattere a mettere

assieme senza distonie premi Pulitzer come Kempton e Remnick con le memorie dei

boxeur Patterson e Gene Tunney che – avido di letteratura già da pugile –

racconta il successo sul più terribile picchiatore della storia dei massimi, il

meticcio irlandese-cherokee Jack Dempsey. Ecco un’altra benemerenza di At the Fights: ti consegna la ricetta

per vivere l’emozione del match, inghiottirne l’adrenalina, patirne ansie e

attese senza rischiare di esser messo a dormire da un gancio

al mento. Ma non è la

playstation: pulsano sentimenti, si annidano riflessioni sotto gli occhi gonfi,

si consumano drammi, tracima umanità fuori del ring.

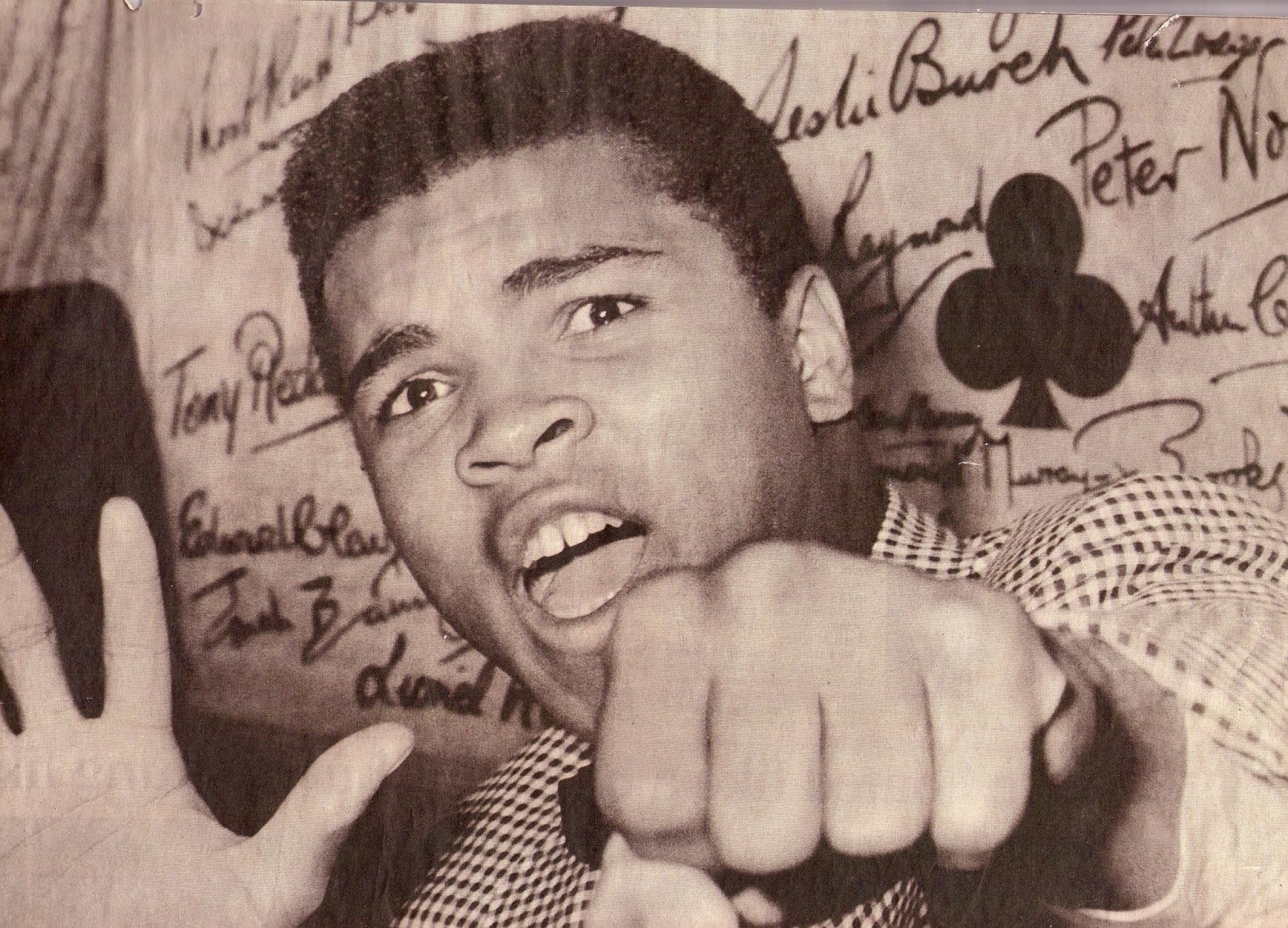

Nella stagione della lotta per i

diritti civili e del Black Power, George Plimpton, cofondatore di The Paris Review, ci porta al cospetto

di Cassius Clay – ancora per poco con questo nome – politicamente «guidato» da

un Malcom X che lo seguiva come ombra. Ali è onnipresente in At the Fights, come si deve al «più

grande» e alla carriera intrecciata di titoli, renitenza, battaglie politiche e

ring: leggendaria quella con Joe Frazier, appena scomparso il 7 novembre all’età

di 67 anni, culminata nel pathos distruttivo di Manila, in antologia con The

Fight’s over, Joe di William Nack.

Joyce Carol Oates ha scritto che la

boxe è il grande teatro tragico dell’America, il medium con cui la nazione ha

portato in scena ferite e valori, iniquità e mobilità sociali, business e

gerarchie, altari e polvere come accadde a Mike Tyson, di cui la Oates racconta

in chiave antropologica il significato della condanna per stupro che lo portò

in galera (Rape and the Boxing Ring).

Poi iniziò la deriva del pugile che aveva evocato l’incubo di Sonny Liston, il

«nero cattivo». Quando Tyson affronta Holyfield, afroamericano middle class integrato e timorato di

Dio, è lo scontro tra due mondi, rap contro gospel. Tyson, nella frustrazione di

una nuova sconfitta, gli strappa via con un morso il lobo dell’orecchio e firma

la fine della carriera (David Remnik, Kid

Dynamite blows up). «Il declino di un pugile si vede prima dalle gambe, poi

dagli amici», diceva Joey Giardello, alias Carmine Orlando Tilelli, boxeur

italoamericano di Brooklyn, una delle mille comparse di At the Fights dietro

le grandi figure, Robinson,

Duran, Ray Sugar Leonard, De La Hoya, Marvin Hagler; i maestri Angelo Dundee e

Cus D’Amato mistico e austero, l’uomo che per Patterson e Tyson – entrambi

usciti dal ghetto di Stuyvesant a Brooklyn - fu padre prima che trainer; i

promoter Bob Arum e Don King, diventati i padroni della scena dopo che la

commissione antimafia del procuratore Robert Kennedy nel ’61 aveva allontanato dalla

boxe Paolo «Frankie» Carbo e Frank «Brinky» Palermo – narrati da Barney Nagler

in James Norris and the Decline of Boxing.

Guardi la boxe e vedi l’America. Negli

anni ’70, sulla scia di Ali, a bordo ring cominciano a mostrarsi gli afroamericani.

È un sintomo di mobilità sociale. Caduta la barriera di genere, Katherine Dunn

traccia in The knockout il profilo

umanissimo di Lucia Rijker, la cattiva di Million

Dollar Baby di Clint Eastwood. Pagina dopo pagina i pugni scorticano la

vernice delle narrative «melting pot», «bianco/nero», «multirazziale», per

denudare l’osso della contraddizione di classe che nessuno dice meglio

dell’afroamericano Larry Holmes ex-campione del mondo dei massimi: «È duro

essere neri. Siete mai stati neri? Io sì, un tempo: quando ero povero». E allo

sguardo d’insieme, At the Fights

risulta uno splendido mural alla Diego Rivera sulla boxe come la storia sociale

giunta fino all’elezione di Obama alla Casa Bianca.

“alias – il manifesto”, 19

novembre 2011

Nessun commento:

Posta un commento